La

vida está plagada de incertidumbres de muy distinto tipo: la incertidumbre

metafísica que ha aguijoneado y rasgado el alma de algunos de los personajes que

aparecen en las obras de escritores como Dostoievski o Camus o en las películas

de Woody Allen. Personajes que se hacen las preguntas que todos nos hemos

formulado alguna vez: ¿Qué somos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? La incertidumbre

que rodea la propia naturaleza de nuestro cuerpo y del mundo en el que nos

hallamos anclados y que nos empuja a cuestionarnos fenómenos como el origen del

Universo o a plantearnos cómo se puede poner fin a enfermedades letales como el

cáncer o a virus como la COVID-19. O la incertidumbre que despliega su velo

sobre el marco de las relaciones humanas. Una incertidumbre que nos impide

muchas veces conocer quién es el autor de los hechos que nos laceran y que nos

hace ignorar cuáles son las verdaderas motivaciones que se esconden bajo el semblante

de aquellos individuos a quienes creemos conocer: ¿Quién ha hecho o haría qué?

¿Quién ha cometido el crimen? ¿Quién sería capaz de matar? ¿Quién sería capaz

de traicionarnos?

De

entre estos tres tipos de incertidumbre, a Sherlock Holmes únicamente le

inquieta la tercera. Se la repampinfla el sentido de su existencia y las leyes

de la naturaleza sólo le importan en la medida en que pueden serle útiles para

resolver sus casos. Ya en el primer volumen del canon holmesiano, Estudio en

escarlata, se pone de manifiesto la indiferencia que Holmes siente hacia

todo aquello que carezca de una clara aplicación práctica. Se la trae al pairo

si la Tierra gira alrededor del Sol o si es lo contrario: “¿Y qué diablos supone para mí? —le espeta a un

desconcertado Watson—. Me asegura usted que giramos alrededor del Sol. Aunque

girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría para mí o para mi labor la

más insignificante diferencia”.

Según Holmes, el cerebro de una persona es como un pequeño ático

vacío en el que uno tiene que racionar los conocimientos que introduce en él,

ya que el espacio disponible es exiguo y un exceso de muebles obstaculiza el

discurrir del pensamiento. De ahí que sus conocimientos en literatura, en

filosofía y en astronomía sean nulos, como deja constancia Watson en el hilarante

esquema que traza para dilucidar las características del hombre con el que va a

empezar a vivir. Si Holmes destaca en algo es por poseer unos conocimientos

enciclopédicos en todo lo relativo a la literatura sensacionalista. Al

detective más popular de la historia le interesan principalmente los asuntos

relacionados con la vida en sociedad. Le interesan las goteras que aparecen en

ésta en forma de crímenes. Sucesos que

quiebran la ley y perturban los principios básicos de convivencia de toda

comunidad. Allá donde hay noticias escabrosas y retorcidas se encuentra él, dispuesto

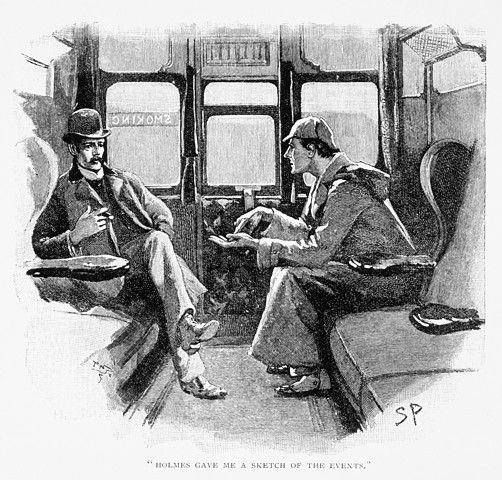

a penetrar en los más oscuros repliegues del corazón humano, siempre bien

pertrechado: con su lupa en ristre, empuñada como si de una espada afilada se

tratara, su pipa con forma de trompa de elefante pegada a sus labios, su gorro de

cazador bien ajustado y el Doctor Watson como compañero incondicional de

correrías y testigo privilegiado de sus sofisticados métodos de deducción.

Holmes

se dedica con abnegación a su oficio de detective. En su caso, no hay

reconciliación entre la vida laboral y la personal. Su trabajo invade por

completo todo su tiempo. Tanto es así que ni siquiera se permite amar, pues el

amor es “una cosa emotiva, y todo lo emotivo es contrario a la razón pura y

serena, que yo valoro por encima de todo lo demás. Yo nunca me casaría, porque

eso podría condicionar mi buen juicio”. Una

vez inmerso en un caso, Holmes rastrea todas las pruebas, interroga a todos los

sospechosos y testigos, pone a trabajar a su tropa informal de desharrapados,

se disfraza si hace falta y aplica sus reglas de deducción sobre los hechos que

van revelándose. No ceja en su empeño hasta que el caso aparece resuelto. Como

apunta Watson: “tan rápidos, silenciosos y furtivos son sus movimientos, como

los de un sabueso bien adiestrado siguiendo un rastro, que no puedo evitar

pensar en el terrible criminal que habría podido ser si hubiera aplicado su

energía y sagacidad en contra de la ley, en lugar de aplicarlas en su defensa”.

La exhaustividad y meticulosidad de Holmes le ha permitido escribir obras tan

específicas como la que trata sobre las diferencias entre las cenizas de los

diversos tabacos o la que versa sobre las distintas formas de las manos según

cada profesión.

Holmes

desempeña, indudablemente, un servicio público, pues ayuda a que se siga la ley

y a que la justicia prevalezca. Sin embargo, resulta complicado pensar que se

dedica a su oficio por razones puramente altruistas, ya que es un individuo más

bien arisco y poco dado a las relaciones sociales. Holmes necesita de su trabajo

para rellenar el vacío de su existencia. Su trabajo es un reto permanente que

estimula sus capacidades cognitivas y analíticas. Es su pasatiempo favorito: “Mi

mente se rebela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el

criptograma más abstruso o el análisis más intrincado, y me sentiré en mi

ambiente. Entonces podré prescindir de estímulos artificiales. Pero me

horroriza la aburrida rutina de la existencia. Tengo ansias de exaltación

mental. Por eso elegí mi profesión, o, mejor dicho, la inventé, puesto que soy

el único del mundo”.

Aunque

es bastante soberbio, Holmes no es un personaje narcisista. Más que el

reconocimiento ajeno, lo que busca a través de su trabajo es la emoción que le

produce mantener activas y despiertas sus capacidades intelectivas. No se da

mucha importancia a sí mismo. Su mordaz ironía británica es una buena muestra

de ello. No se toma nada demasiado en serio. Ni a él ni al resto. Una de sus

mayores diversiones es, de hecho, observar la prepotencia y el orgullo con los

que los policías oficiales presumen de haber resuelto crímenes que en realidad

han sido desenmarañados por él. No pierde la ocasión de mofarse de estos seres

superficiales: “¡Pensar que ha tenido la insolencia de tomarme por un detective

de la policía!”, llega a decir en uno de los relatos cuando se le confunde con

un policía. Además, le fascina enfrentarse a contrincantes que son tan hábiles

o más que él, como Moriarty o Irene Adler, y que le exigen una concentración y

un ingenio mayores. No escatima en elogios a ellos, como tampoco a su hermano,

a quien reconoce, sin rubor alguno, una inteligencia superior.

Sin

embargo, a pesar de su corazón gélido que no ama, de la desazón existencial que

le asola y de las pocas relaciones sociales que se permite trabar, bajo su

figura espigada y extremadamente escuálida asoman sentimientos profundamente

humanos. Holmes es bueno con Watson, a quien siempre trata con un cariño

inmenso y en quien deposita una confianza ilimitada. Así como es severo e implacable

con los errores que cometen los otros, con Watson siempre se muestra paciente e

indulgente. Además, aunque no haga gala de él, en Holmes anida un sentimiento

hondo de justicia que va más allá de asegurar el cumplimiento de la ley. Después

de concluir sus pesquisas, dictamina sentencia, determinando qué infractor de

la ley o de las normas sociales merece ser castigado y quién no. En algunos

relatos, como en “El misterio de Boscombe Valley” o “El carbunclo azul”,

permite que el autor del delito salga indemne. En otros casos, como en los de las

dos primeras novelas del canon, “Estudio en escarlata” y “El signo de los

cuatro”, a pesar de que no consigue liberar a los criminales del peso de la ley,

acaba sintiendo compasión por ellos al escuchar de sus bocas las razones que les

han conducido a perpetrar sus respectivos crímenes.

Holmes

encuentra la muerte, “el oscuro valle donde confluyen todos los caminos”, luchando

precisamente por la justicia, combatiendo al mayor peligro que se cierne sobre

Londres: el Profesor Moriarty, el “Napoléon del crimen”. En un final heroico,

Conan Doyle mata a su personaje (aunque no se pudiera resistir luego a

revivirlo por la insistencia de los lectores) en las Cataratas de Reichenbach,

tras un forcejeo encarnizado con el propio Moriarty que empuja a los

dos al abismo. Holmes muere con la conciencia tranquila, como le deja escrito a

Watson, sabiendo que su carrera había alcanzado su cenit y “que no podía

imaginar para ella mejor final que éste”. Muere con la satisfacción de haber

salvado a su ciudad de una amenaza brutal. Es difícil no conmoverse con las

palabras de despedida que Watson dedica a su amigo y compañero de correrías: “Y

allí, en lo más hondo de aquella espantosa caldera de aguas revueltas y espuma

efervescente, quedarán para siempre sepultados el más peligroso de los

criminales y el más distinguido paladín de la justicia que haya tenido nuestra

generación”. Yo también quiero mostrarle mi gratitud a Holmes, pero por aliviar

con sus exhaustivas pesquisas, sus excentricidades y su punzante sentido del

humor el estrés propio de estos tiempos inciertos e histéricos de solicitudes

de doctorado y de esperas interminables. Porque se me ha olvidado mencionar al

inicio una de las incertidumbres más desasosegantes: la incertidumbre sobre el futuro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario